RJ-580 改良箇所と方法 ②

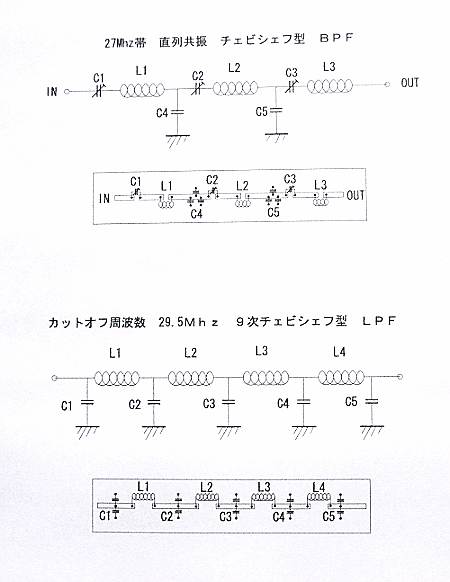

○ 27Mhz帯 Band幅約2.7Mhz 直列共振 チェビシエフ型 BPF& チェビシェフ型9次LPFの組み込み。

フィルター製作に中で苦労したのが、このBPFで、また重要なフィルターになると考えています。

今までフィルターに関する知識は全くと言って良い程ありませんでしたから、予備知識を得る事から始めました。

簡単な書籍を読んで基礎知識を頭に入れてから実際の製作に移った訳ですが、計算式通りに行かないのがこの高周波フィルターです。

AFフィルターとは違い高周波になると設計値通りにコイル&コンデンサを基板上に組んでも、思う様な特性は簡単に出てくれませんでした。

一度上手く製作出来れば「なぁ~んだ、そうか」なのですが、そこに到るまで、相当の時間を費やしました。(素人なので仕方がないです)

基板面のパターン幅が数㎜違っただけでも通過損失が増えたり、同じ値のL.Cを取り付けても

全く別物のフィルターが出来上がってしまいます。

「ツボ」を押さえ丁寧に製作すれば、急峻な減衰特性を持つ通過損失が少ないBPFを作る事が出来ます。

また製作にあたってはweb上に公開されたBPF計算ツールがなければ完成する事は出来なかったと思います。

以下、今回製作したBPF/LPFの回路図、L.C値、使用部品、ポイントなど写真を交えて説明します。

左図の説明です。

回路はBPF/LPF共に単純な回路です。

☆ チェビシェフ型BPF ☆

各L.C値

L1.2.3 3.7uH トロイダルコア T50 ♯10(黒) 0.5EC線35回巻き

C1.2.3 6pトリマ+4pディップマイカ

C4.5 110p 33+33+42p=108p いずれもディップマイカ使用

ガラスエポキシ基板使用

製作した直列共振 チェビシェフ型 BPFは次数が少ない割に

急峻な減衰特性を持つ優れたフィルターです。

基板パターンは単純ですが、「ツボ」を押さえて製作しないと 通過損失が大きくなり、

苦労をする事になります。

部品の配置や基板パターンのサイズなどで同じ部品を使ったBPFでも

全く別物のBPFが出来てしまいます。

◇ 製作のツボ ◇

① 装着部品はアース面上に配置するイメージで取り付ける(基板の工作が必要です)

② 部品を半田付けするパターンのサイズは極力小さくする。

③ トリマコンデンサの調整はシビアである。

①の説明

L.Cフィルターは今回初めて製作し、その難しさを思い知りました。

始め設計値通りの部品を基板に大きめのパターンを切り欠いた上に半田付けして

アンテナアナライザを使用し調整しましたが、

出力側には殆ど信号が出てきませんし基板の裏側を手で触れると

入力インピーダンス、SWRが大きく変化します。

最終的には基板銅箔面にエポキシ系ボンドでパターンになる部分を貼り付け、

その上に部品を半田付けしてやる事で 上手く動作する様になりました。

②の説明

①の説明中 エポキシ系ボンドで貼り付けたパターンサイズは

左図を見てもらうとお分かりの様に幅は狭く僅か2㎜しかありません。

幅を広く取れば部品の半田付けは簡単ですが、パターンの銅箔部面積が影響し

(おそらく静電容量や浮遊容量の関係だと思います)通過ロスが大きくなります。

③の説明

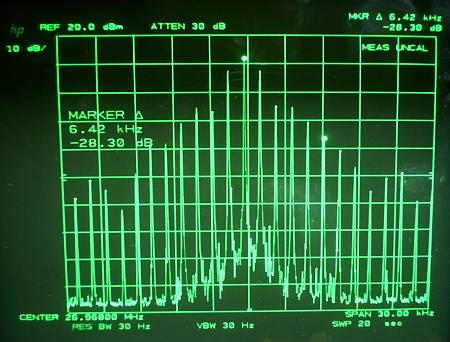

減衰特性に優れ、バンド幅を約2.7Mhzと比較的狭めた数値で設計した為

トリマによるディップ点は大変シビアになります。

上手く調整出来たBPFはスペアナで特性確認すると、良い減衰特性を示します。

トロイダルコアは振動で動かない様にマジック半田で固定して完成です。

☆ チェビシェフ型 9次LPF ☆

LPFは一般的に定K型や、バターワーズ型が多く使われますが、

2次高調波(54Mhz帯)をキッチリ押さえたい為、減衰特性に優れた

チェビシェフ型で製作しました。

製作のツボはBPFと同様で、パターンサイズなどに気を付けながら

部品を取り付ければ失敗する事はないはずです。

ただ空芯コイルは自分で巻かなければなりません。

直径や長さが0.1㎜変わっただけでもコイルのインダクタンスは

大きく変わってしまうのでコイル製作/取り付けは

細心の注意が必要になります。

BPFと違い入出力の方向性はありません。

各L.C値

L1.4 0.382uH D=9.25㎜ L=9.7㎜ N=8回 1㎜EC線使用

L2.3 0.412uH D=9.25㎜ L=12.4㎜ N=9回 1㎜EC線使用

C1.5 211p 150+62p=212p ディップマイカ使用

C2.4 321p 150+150+22p=322p ディップマイカ使用

C3 328p 220+62+43p=325p ディップマイカ使用

※ D=コイル直径(線材中心位置で測定)

L=コイルの長さ(線材中心位置で測定)

N=巻き数

※ D=9.25㎜のコイル製作は8㎜ドリルを芯として利用し巻けば9.25㎜になります。

本当はD=9.0㎜で製作するつもりでしたが結果9.25㎜になってしまい、

その直径でインダクタンス計算した形になりました。

※互いのコイルが干渉しない様、各コイルの間にシールド板を入れる事を忘れずに。

通過帯域内の損失リプルは多少ありますが市民ラジオ周波数帯の通過損失は、殆ど無く

大変すぐれた特性を得る事が出来ました。

しかし54MHZを過ぎてから、はね返り現象が起こっている様で100MHZ以上では-50dB程度の

減衰量となり、今ひとつ納得行かないところがあり、改良の余地があると思います。

※フィルター製作で使用したコンデンサは全てディップマイカで、

いずれもパラレルで当該容量を得ています。

ディップマイカを使用したのは、どこかのホームページLPF製作記事に

セラミックコンデンサからディップマイカへ交換したら

減衰特性が抜群に良くなった...と見かけたからです。

パラレルで使用したのは電流容量の確保と

当該容量を単体で得る事が出来なかった為です。

☆ T型フィルター ☆

BPF/LPFと同様に製作します。

調整箇所や部品点数が少ない為失敗する事はありません。

各L.C値

L トロイダルコア T50 ♯黄色 0.8EC線 17回巻き

C 40pトリマ+33pディップマイカ

調整は最大パワーになる様にトリマー調整します。

★ 580への取り付け箇所 ★

各フィルターの取り付け箇所や、接地(アース)の仕方を誤ると、せっかくのフィルター特性が台無しになってしまいます。

◇T型フィルター

挿入箇所は送信ラインのドライブ段トランジスタ、ベース入力前に入れています。

37MHZ局発と10.695MHZを周波数混合した後のOSC出力には、多くのスプリアス成分が含まれている事がスペアナ探査で判明しました。

スプリアス成分は増幅した後より、その前の微弱電波の内にカットした方が増幅後でカットするより楽な事と、ドライブ段での同調が取りやすくなると言う

多くのメリットがあります。

※ノーマルRJ-580、送信部の調整をするとドライブ段前後の同調コイルのディップ点が分かりづらいのは、スプリアス成分を多く含んでいる事に

起因しているのかも知れません。

◇LPF

送信ライン直後に取り付けました。

LPF入力前に2dBアッテネータを入れる事で送信部との干渉を防ぐ事が出来、LPFの減衰特性を無駄なく発揮出来るようです。

高調波は内導体からLPF回路によって外導体に流れていく事になります。この高調波エネルギーは、どこへ行くかというと給電線を伝わってアンテナ側か、

送信回路へ戻り、スプリアスが給電線の外導体から放射される事になります。

この事をふまえてLPFを無線機内部へ取り付けないと、せっかく除去した高調波を再びアンテナから放出してしまう事になってしまいますから

そうならない為にも、LPF外側シールド板はシッカリアースに落としてやったり取り付け部分(自作、真鍮製ケース)自体も580のフレームへ

確実にアースしてやる事などの対策をしました。

この事は、web上に出ていた記事やスペアナで測定した結果から判明した事で、重要なポイントだと考えています。

◇BPF

受信待機時の副次的に発する電波の漏れを防ぐ役目を果たします。

挿入箇所は受信ラインの頭部分です。送信出力に混じる高調波と違い、受信時の漏れ電波は微弱です。

その分、抑制も送信に比べると比較的簡単に出来た感じですが、実際は漏れ出てくる電波は存在し、

その周波数は37MHZ帯局発と、その高調波が大きく突出しています。

取り付けたBPFの効果は大変大きく、いずれの周波数でも技適認証基準である4nw(-54dBm)は楽にクリアー出来ています。

※今回製作したBPFとT型フィルターに使用したコイルはトロイダルコアを使用した事で基板サイズが、どうしても大きめになってしまいます。

まだ試していませんがFCZ10㎜角のコイルを使用したBPFが出来ればサイズ的にも小型化でき、内部容積に限りがある市民ラジオに内臓するのに

自由度が広がり多くの機種へ対応出来るかも知れません。今後の課題で、時間を見つけてやろうと考えています。

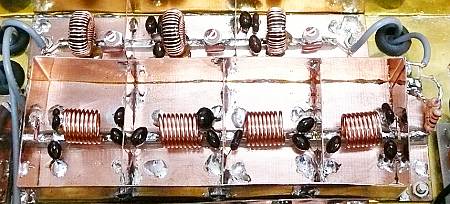

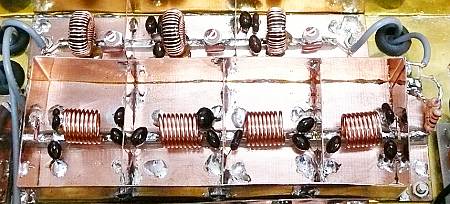

上の写真はRJ-580へ取り付けられている

BPF(上側)とLPF(下側)のアップ写真です。

いずれのフィルターも写真右側が入力で、反対側が出力側になります。

LPF入力側には1/2w抵抗で組んだATTが見えています。

分かりづらいですが、LPF外側シールド板は真鍮ケースへアースされています。

上の写真はT型フィルターになります。

コイル2個とトリマー、固定コンデンサで構成されている簡単な物ですが

その効果は大きいです。

次回以降このT型フィルターは、FCZコイルを使用した減衰特性に優れたBPFに

変更するかも知れません。この部分で余分なスプリアスをシッカリ減衰させる事で

これ以降の回路調整とスプリアス除去が楽になると考えています。

*******************************************************************

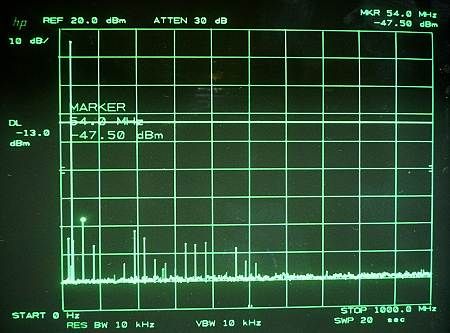

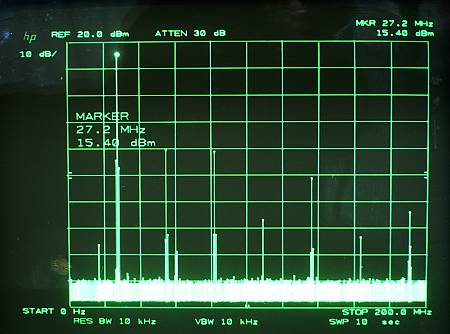

左のスペアナモニター写真は、製作したT型フィルター、BPF、LPFを全て直列に接続し

ローディングコイル前に取り付けて200MHZまで掃引した時に現れた送信出力に

含まれている多くの高調波です。

最初の技適認証試験で不合格であった

2次高調波54MHZや3次高調波81MHZは結構な強度が出ています。

これでは技適認証はクリアー出来る訳ありません。

減衰特性の出ているフィルターでも取り付け方を誤ると、何の意味もなさないという事です。

********************************************************************

********************************************************************

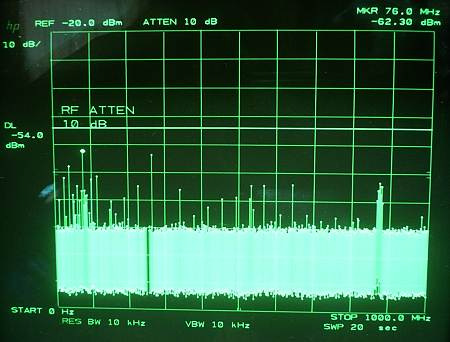

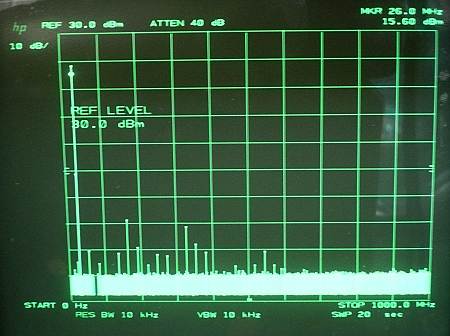

試験項目「副次的に発する電波の強度」測定のモニター。

無線機の電源投入以前より100MHZ以下と500MHZ以上に

多くの発信元不明の電波を拾っています。

突出している76MHZ、266MHZは局発37MHZの2次と7次高調波だと考えられますが

一番突出している76MHZでも-62.30dBmで技適基準値-54dBm以下です。

その他、受信時局発10.240MHZの頭は-80dBm以下です。

チェビシエフ型BPFの減衰特性からすれば確認されている受信時の漏れ電波は

殆ど見えなくならなければいけないところですが、メイン基板のアース面積不足なのか

私の技量不足なのかは?マークですが試しに「BPF外付け状態」で測定すると

見えているシグナルの頭は殆ど見えなくなります。

今後の課題、次回以降、技適認証機製作の時は改善する様に努力してみます。

この試験項目は、前回も問題ありませんでした。

*********************************************************************